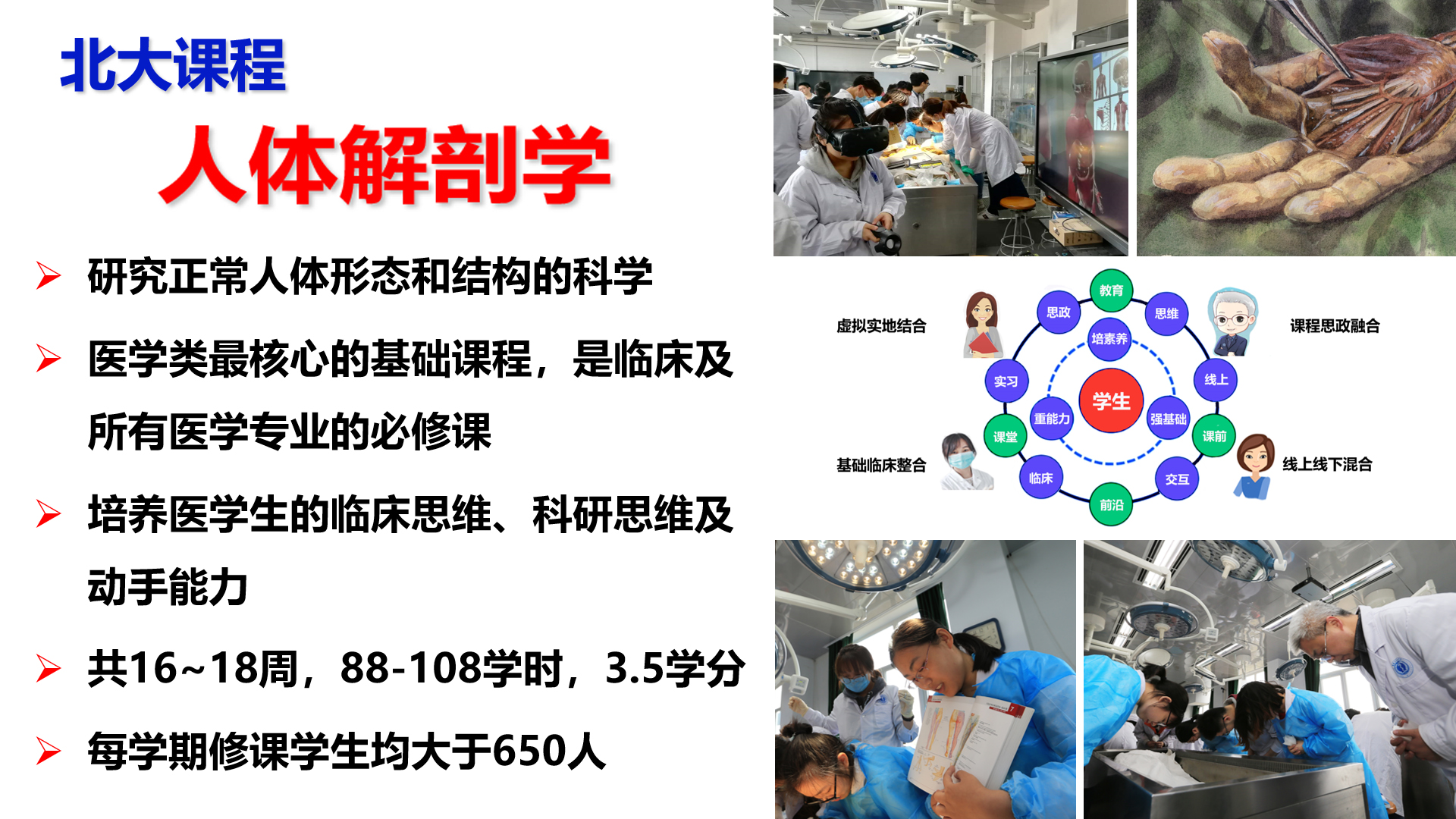

人体解剖学

基础医学院人体解剖学作为医学领域中最古老的科学,是医学院校必备的最基础的课程之一,为各专业、各学制的所有的医药学学生必修,长期的临床医学实践也证明了其存在的必要性的和必需性。 自1914年建立解剖实验室开设解剖学课程以来,已有近百年的《人体解剖学》授课史,曾获全国高校优秀先进集体称号,涌现了 臧玉洤、 张培林、 许鹿希 、 于恩华 、 周长满等众多的国内外知名教授,在国内解剖学界具有较高的学术地位和影响,为我国人体解剖学学科的发展作出了重要贡献。此外,我系还是我校对外交流的重要窗口之一。 近年来,随着我校八年制的招生,在不断改善教学条件的基础上,如2005建成了186个冷藏尸位的教学尸体储存库,2006年竣工的人体解剖学标本陈列馆,2008年建设的解剖数码互动实验室,2009年进行了解剖实习室的通风改造,此后又在所有的解剖实习室内加装了40台手术无影灯和16套模拟腔镜。2018年完成了解剖实习室的虚拟现实(VR)建设,现正在进行解剖实习室的混合现实(MR)教学软硬件的研发和试用。我们还进一步深化教学改革,连续十年开展了局解PBL,采用教授的临床解剖讲座、学生的PBL演讲和实地局解操作等多种教学方式相辅相成,锻炼了学生的动手和主动学习的能力。还适时增加了大鼠的比较解剖、局解手术解剖学等内容,注重素质教育的培养。 《人体解剖学》课程先后获教育部课程思政示范课程、国家级线下一流课程和北京市优质重点课程等,获教育部课程思政教学名师和团队、北京市高校教学名师,获第一届北京高校教师教学创新大赛特等奖和首届全国高校教师教学创新大赛二等奖,并获北京市第一届人道奖先进集体。所开展的一系列思政实践活动得到了新华社、北京电视台、健康报等媒体的专访和报道,引发广泛的社会反响。 《人体解剖学》课程已经成为一门适合于长学制及五年制学生本科阶段医学学习的、具有示范性、立体化教学体系的精品课程。 更多信息请访问:http://anat.bjmu.edu.cn/main.htm

教学理念

对课程思政的认识与理解

多年来,《人体解剖学》课程在教学过程中注重融合思政元素,不断打磨教学理念和教学方法,形成一套以学生为中心的教学体系,具体体现在以下几个方面:

⑴ 课程思政教育的开创:我校的人体解剖学课程思政教育持续百年、效果好,教学经验丰富。北大医学在建校之初的1915年率先开始了感恩遗体捐献者的“解剖祭”,1999年建立北京市红十字会遗体捐献接受站,2011年率先在高校内建立“遗体捐献者感恩纪念墙”,教育部的第一批课程思政示范课程等。

⑵ 专业课程与思政课程“同向同行”:基于人体解剖学专业背景,对医学生的课程思政教育更具有针对性,形成了协同效应。

⑶ 注重学生为中心的理论实习思政一体化的教育教学模式:采用小班师生交互式授课,人体解剖学专业讲解与思政教育有机融合,提升医学生的动手和主动学习的能力,培养了医学生的使命感和责任感。

⑷ 创新性的线上思政资源形成了混合式课程思政创新教学:我们的人体解剖教学网站上的思政教育资源均为原创,将传统的枯燥乏味的思政教育转变为生动有趣、引人入胜的思政故事和百年解剖史话,充分调动学生学习的积极性,达到润物细无声的效果。将课程从教室延伸到网络,从线下延伸到线上,拓宽学生的学习渠道,提高医学生的综合素质。

⑸ 全程的感恩思政教育与专业课程的融合:在人体解剖学的教学中,开展了新生“第一课”、感恩遗体捐献者的系列活动、走访遗体捐献者家属和线下教师实地授课和实践中的课程思政教育,将思政教育融入了解剖课的每一个节点。

⑹ 独具人文思政特色的教学大纲和教材:在紧扣北医解剖教学和思政教育,不仅完成了人体解剖学课程思政教学大纲,还主编出版了《系统解剖学-第4版》等教材,教材中拓展了感恩教育、名师大家、院校风采、案例分析等人文思政内容,促进医学生的全面发展。

课程思政教学研究中心

课程思政教学研究中心